埴谷雄高

小説家、評論家、革命家。

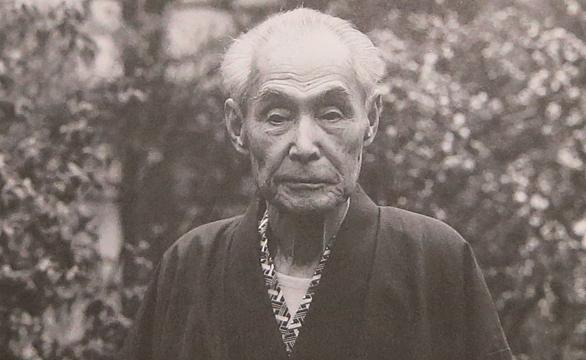

…ちなみに右の写真は、恐らく戦後間もない頃のものではないか?…我々のうちのより多くの者達の「通念」からすれば、異様に若いのである!

その生涯

戸籍上は1910(明治43)年1月1日、旧日本軍統治下の台湾新竹に生まれたことになっているが、実際は1909(同42年)年12月19日生まれ。本名は般若豊*1。

1928(昭和3)年、日本大学予科2年制へ入る。時おりしも「3・15」の大弾圧の直後、マルクス主義の嵐が同大学内にもまた吹き荒れていた時代である。…そんな学内にあって「左翼演劇」活動に従事、当時女優の伊藤敏子を知り、後の「地下活動」中、同棲、結婚に至る。

1931(昭6)年、当時既に非合法組織と大日本帝国たる当局から「敵」視されても居ただけでなく、既にして官憲ら「実行部隊」の「現場」に於ける「職務遂行」を直接の機縁として瓦解寸前の惨状的状態を晒していたとすら言われうるのであろうところの日本共産党(いわゆる「日共」、に入党(活動名;主として長谷川。通称、「無帽の長谷川」(そー言えば確かに昔の人ってみんな帽子被ってるよね、昔の白黒のしかも動きの異様に速い映像を見ると。)。)*2、1932(昭7)年3月、伊達信宅にて逮捕。同年5月、富坂署より「豊多摩刑務所」へ収監され、「未決囚」として獄中生活を送る。(…のち、結核のため病監へ移される。)

そんな「灰色の壁」に閉ざされた獄舎の一舎房に於ける生活の中でカントの『純粋理性批判』を読み、とりわけその後半部の「先験的弁証論〔=超越論的弁証論〕」の諸箇所に強く影響を受け、「形而上学的転向」*3を遂げた(いわゆる「カント体験*4」)後の翌年11月、懲役2年執行猶予4年の判決を受け出獄。以後数年間に亙る「無為徒食時代」が始まる。

1939年(昭14)、同人誌「構想」同人となり、平野謙、佐々木基一、荒正人、山室静、高橋幸雄、栗林種一、久保田正文、郡山澄雄、佐藤宏、佐藤民宝、藤枝高士らと知り合う。…同誌にアフォリズム集「不合理ゆえに吾信ず Credo, quia absurdum. 」および小説「洞窟」を発表*5

翌年の3月頃、「経済情報社」へ入り、「経済情報」の編集に携わる*6。

そしてあの1945(昭和20)年・真夏の敗戦、の当日、雑誌社を即刻辞し、家族には「これからは文学をやる。どうせ金は儲からない。悪いが家を売るまでやる。」と傲慢にも高らかに(?)宣言!!

翌年(昭21年)に平野謙、本多秋五、荒正人、佐々木基一、山室静、小田切秀雄と共に(=いわゆる「「近代文学」七人の侍」)創刊した同人誌「近代文学」に、創刊号(昭和20年12月30日付)から「死霊(しれい)*7」を連載開始。

またところで、以上の「死霊」執筆以外にもこの時期には、数々の重要な出来事があり、その一つには「前衛芸術研究会」たる「夜の会」への参加が挙げられるのみならず、それに参加した安部公房をそもそも発掘した功績も、埴谷に帰せられるべきところを持つ*8。

1949年結核再発、「死霊」第4章の中途で途絶。

爾後数年に及ぶ自宅での横臥的闘病生活からの快復期から後は、同時代の政治的情況、即ち「政治の季節」の到来という外的要因もあったからであろうか、政治的色合いの濃い諸論文を精力的に発表してゆくこととなるのだが、その結果として、「前衛」党たる共産党批判の思想家として、非共産党系の新左翼諸派にも或る程度の思想的影響力を与え始めるに至る。――とりわけ腹這いになって書かれた文芸雑誌「群像」昭和31年5月号に掲載された「永久革命者の悲哀」(その構想段階の原題は、「スターリンの元帥服」であったとされる。)は、我が国に於けるスターリン批判(いわゆる「反スタ」、即ち反スターリニズム(反スターリン主義))の先駆的著作として比較的有名である、とされる。また彼のこの方面を代表する政治論文集『幻視のなかの政治』 (中央公論社 1960、未來社(未来社) 1963・改訂版2001)は、60年安保闘争世代にもまた――或る限定的な範囲内であるとは想われるのだが――、何がしかの影響を及ぼしたであり、同時代のイデオローグへと祀り上げられた観も、なきにしも非ずであるのだが、後年特に強まる、「あの「幻の」『死霊』*9の作者」としての神格化の萌芽が、既にこの時代に芽吹き始めて居なくもないのだ、と観ることも出来よう。

1975年、漸く続編の第5章「夢魔の世界」が、やはり「群像」誌上に一挙発表される(この後「死霊」は一章毎に、同誌上に断続的に発表されてゆくことになる。)。

1980年代中葉には、少なくとも当時はかなり話題になった、吉本隆明との論争が生ずる*10。

1995年、「死霊」第9章「《虚体論》――大宇宙の夢」が発表され、一応の完結が宣せらる。

1997年2月19日、吉祥寺の自宅にて逝去。青山墓地に葬られる。…尚、埴谷雄高忌は「アンドロメダ忌」という、彼に特徴的な名を付されてそう呼ばれて居る。

著作、その評価、影響、研究状況等。

生前、頑なに自己の著作の文庫化を拒んで来た埴谷であったが、彼の死後、単行本として講談社から出版されていた『死霊』、および代表的な、「政治」、「思想」、「文学」の諸分野での論考が、絶版という出版界に於ける焚書にも似た刑罰に処せられた数多の「良書」たる「文芸書」をこの様な死の淵から生還させんとする崇高な目的の為であるのか、異様に単価の高いあの「講談社文芸文庫」の「出版目録」に、やはり黒々とした表紙に包れて、収録されることで、一般読者にとってより近付き易くなったと言える*11。

『死霊』はこれまで、主として文学畑にて或程度、或る特定に仕方に於いてそれなりには議論が重ねられて来たが、彼の政治評論家、革命家としての諸側面に対するそれは――それが或る種独特の、しかし同時によく知られ過ぎる程に知られた危険を孕むと十全に予覚されえて居るからであろうか?文学畑での騒々しき声高の喧騒に比すれば――あまり為されても居らず、深められても居ない沈黙的静寂の「暖かな薄明」のうちにあるのが、現状であるらしいのであって、これを「理性の冷たき探照灯」による「真理の明るみ」の内に引き摺り出すことが、それが少々強引なやり方であってさえも、我々の今後の主動向に、強く求められていなくもない「態度決定」の一帰結であるに他ならぬと筆者は、確信してさえ居るのではあるのだ*12が、…この方面からの読みが為されずに、「死霊」の「形而上学的」乃至は、「《存在の革命》」という――一見して――「存在論」的な側面のみが強調されることは、「解釈に於ける片手落ち」の謗りを免れえないと考えられるのである*13。

言い忘れたことやその他的なるもの

・往時、丸山真男(丸山眞男)も吉祥寺に住んでおり、ダンスをも介在とした相互の交流があった模様である*14。

・井上光晴を主題的対象として扱った原一男監督の映画;『全身小説家』に於いてそのように題名にもなっているこの語は井上光晴その人を指し示す為のものなのだが、その命名者こそは埴谷雄高に他ならぬのである。…また、ところで埴谷はまた同じ井上を、幼少期の彼自身を実際そう呼んでいたのであるという井上の祖母の言に倣って、「嘘つきみっちゃん」と呼んでいるのだが、詳しいその内実については、当然ながら、同映画を実際に参観することで各自認識の空隙を――無論、もしそのようにぽっかりと空虚にまさに空いた洞穴の如きものが見られるのであればの話だが――補って欲しいと想う。

関連

*1:筆名である「雄高」は、「高雄」を逆さにした、ということらしい。

*2:この入党は、一種の彼の転向として説明されうる。本来「転向」とはマルクス主義からの「転向」なのであって、話がまるで逆ではないか?と識者などは仰るかも知れぬが、ここで我々が言って置きたいところの《転向》とは、埴谷の、マックス・シュティルナー的な、「個人主義的アナーキズム」(個人主義的無政府主義)からのそれなのである。そしてこのような意味に於ける《転向》の直接の機縁を成したのは、暗号名;ニコライ・レーニン(即ち本名;ウラジミール・イリイチ・ウリヤーノフ)の手になる『国家と革命』に説かれてあったところの「国家の死滅」についての約定的記述なのであった。埴谷は彼自身、全くこの国家廃絶という一点にのみ固執する形で、己が政治的態度をも一転せしめえたのである。

*3:埴谷雄高、立花隆『無限の相のもとに』(平凡社、1997年)など。

*4:これまでの諸研究、或いはそもそも埴谷自身の遺した諸テキストは、獄中に於ける読書体験の中で、一人カントのみを特権的に、高唱さえする様な傾向を持って来た様にも観ぜられるが、彼が「獄中」で読んだのは唯にカントだけではないのであって、ジョイス渾身の長篇『ユリシーズ』や「スコラ的匂いのする」仏典、スピノザ(スピノーザ)、西田幾多郎の『善の研究』、『自覚に於ける直観と反省』、スワンテ・アーレニウス、そして或いは、リッケルト、ヴィンデルバントといった、当時の日本哲学界を席巻して居た――この「歴史的事実」即ち「史実」は今では何か、古色蒼然たる色あせた「セピア色の」夢の中の如き事態としか観じられぬところがあろうが――新カント派の代表者達の諸作をも渉猟した(実際例えばヴィンデルバントの影響は、その『哲学概説』の一節が、埴谷の「不合理ゆえに吾信ず」にほぼそのままの形で取り入れられているところに具体的に可視化されているということが視認されるのである)様なのである。したがって謂う所のカント体験のみをひとり高唱することは、諸研究の硬直化を招来せしめる危険性を濃厚に含み持つものなのであると言えるのであってみれば、より多角的な諸研究が今後特に期待される所以である。…ところでこの脚注で記した内容に限らず、本項目全体を我々の眼前に現前化せんとする際に、時折、講談社刊『埴谷雄高全集別巻』に収載されている、白川正芳による詳細と周密とに極まる「年譜」が参照されたし、また今後もされうるところであろうことは、是非とも書き記されておかれるべき事柄の一つに自然に含まれるところであるに違いないのである。

*5:さて実はこれら以外にも当時埴谷は既に、幾つかの習作を物していて、これらは実際に文芸誌などに発表されることを意図して書かれたものであって、単なる習作の枠を超え出んとする物でもあって、具体的には「痴呆」「嵐」「妖夢」といった題名の中短編が執筆されたとされる。「1936年の後半に友人・南良太郎の提案で「洞窟」「痴呆」を軸とした作品集を出版する計画が持ち上がるが、版元になるはずの別の友人の都合によってか結局は頓挫する。」…そしてその後これらの原稿はどうやら散逸してしまった様だ(以上、2007年11月の「群像」の1930年代の『死霊』の構想ノートの発見に合わせた埴谷特集号の鹿島徹の記述、即ち同書47〜48頁の記述を参照。)。

*6:この傍ら、幾つかの翻訳書を埴谷は変名で出版しているのであって、それらのうちの一冊である所のウォリンスキーのドストエフスキーの『悪霊』の研究書である『偉大なる憤怒の書』は戦時中既に丸山真男によって瞠目的に着目されているとすら言いうるのであって、丸山は本書を一読後、これを師の南原繁に薦めている(因みに丸山は既にこの前に同じドストエフスキーの確か『白痴』の研究書を南原に推薦しており、それ故丸山はその自らの師から「何でも薦めるな!」という主旨の一言を賜ったと言う(笑)(以上、後註に於いて示した丸山と埴谷との「ユリイカ」上での対談を参照されたい。)。政治学者にしてしかも人文学にも造詣が深かった丸山の博識と慧眼とが十二分にさえ窺われうる話であろう。丸山自身、「タコツボ」型組織形態をば痛烈にさえしばしば批判していたのであるが、このように社会科学者にして同時に人文諸科学への目配りをも怠らなかったところにこそ、彼自身のかかる主張に関する或る自負の原拠を看取することが出来ると言ってもいいように想う。…さて、当然ながら、話を埴谷に戻すけれども、上述の翻訳書の出版からしても、並々ならぬドストエフスキーへの埴谷の関心は、彼の思春期の頃より既に鮮明であったが、特に出獄してからの「無為徒食時代」に於いて、謂わばドストエフスキーとの「第2の出会い」的「第二の青春」(恐らくは荒正人とはまた実に異なった意味での!!)が始まったのであり、これは或る「長篇小説」執筆の為の準備作業の一環としてさえどうやら彼によってそのとき既に捉えられていた、それ自体かなりの程度に於いて自覚的で系統的な類の読書体験であったことが推察されるのである。そして彼自身、「ドスト氏」についての防大な数に上る諸論考を発表しているのであって、「カント体験」に比すると、このそう言ってよければ《ドストエフスキー体験》は、その内実を今後も豊かに補填する諸研究・諸論及を、予め予覚しているとさえ言えるだろう。そしてここでは最後に、特に最近の埴谷のドストエフスキー受容についての主題(テーマ)を含み込むと想われる論考として、山城むつみの「ナスターシャ・フィリッポヴナと誕生前の赤ん坊――埴谷雄高『死霊』のクリティカル・ポイント」(「群像」2007年5月号、講談社刊、184頁以下。)を挙げることを以って、以降本稿でドストエフスキーが取り上げられることはほぼない、と筆者の断ずるのを寛容の眼で以って見届けられたく想う。

*7:この「我が国未曽有の形而上学小説」についての詳細は、死霊の当該項目内の諸記述を参観されたく強く希望する。

*8:これらの事績の更なる詳論は、固より本稿の扱うべきところではなかろうけれど、その代わりに岡本太郎と安部公房の項を各自それぞれ参照されたい、と言いたいところだが、現段階では必ずしも言えないのだ。

*9:と言うのも、当時はまだ、「死霊」の第四章「霧のなかで」を入手することは、単行本の未刊行のために、極度に困難なことであったからである。…そして実に注目すべきことにこのそれ自体としては単に物理的としか形容出来ないとも思えるこの具体的事実が、埴谷自身の「神格化」の過程(プロセス)に於いて、看過すべからざる程の実体的作用をそれに及ぼしたとすれば――実際及ぼしたと言いうると想うのだが――、全く驚くべき歴史の実像である。

*10:この論争の後日談とも言える様な内容を含み込んでいる或る単行本未収録の対談(聞き手は、伊藤成彦であり、初出は「文学時標」1989年9月号)があるのだが、そこに於いて筆者の目を惹いた箇所を以下にそのまま引用しておくことにする。「……そうですね。あの論争は僕がやらなければ誰もやらないでしょう。吉本君は安保闘争を一緒にやつた仲間ですけど、現在擁護〔引用者註;この「現在擁護」という埴谷の言い方に対する説明は本稿では遺憾ながら紙幅の都合上、割愛させていただくが、これは少なくも筆者にとって枢要である。〕に彼がなつたので僕が反対した。ところで、面白いのは、現在の積極的な若い人々は皆、吉本ファンだということですね。論争中、僕の家にかかってくる電話は、みな「このじじい、くたばれ」といつて「埴輪、がんばれ」というのはひとつもなかつた。(笑)」(以上、『KAWADE道の手帖 埴谷雄高 新たなる黙示』河出書房新社、2006年、86頁。)尚、引用文中の太字による強勢は皆引用者のものであるということは、まあこうやって断らずともお分かりいただけてるとは存じますが、一応まあ、書いときますわ!…ところで特に現代の読者はこの論争に於いて示された埴谷の一見頑迷・頑固なだけの固陋ぶりをのみ強調的に見出すのかも知れぬが、筆者はその様な頑固一徹的な所に或る種の埴谷らしさの愛すべき一面を観る者である。…それこそが、異論に受けて立つ覚悟を成した機縁であり所以でもある。)

*11:がしかしこの慶事とも祝されえよう事態には、否定的隠蔽の側面が皆無であるわけではない。即ちここでその全てが収録されたかに見える「死霊」には実は異文(ヴァリアント)が存在するのであり、それは分量的にも決して少なくは無く、また質的に高いものであると言うことも十分可能である。このことをより具体的に言うと次のように成るだろう。即ち作品「死霊」が初めて単行本化されたのは、昭和23年の真善美社(因みにこの出版社は『死霊』を出した後に潰れ、その後に同じく『死霊』を出した――誤植の多い(作者本人弁)――近代生活社という出版社もやがて瓦解する運命にあった。…この次々とそれを上梓した出版社を根こそぎ薙ぎ倒してゆく『死霊』の持つ或る陰鬱なる気風とでも言うべき或る「呪いの輪」の如き傾向は、講談社刊の前出の『死霊』の単行本の或る序文に、幾分、いや充分なる諧謔(ユーモア)の横溢する筆致によって我々に報知せられてある!のであるが、ところでこの『死霊』という実に本当の魔物(モンスター)の如き出版社を食い物にする習性は、やはり何故だか『死霊』を既に出版してしまった河出書房新社や講談社にあっては少なくとも現段階に於いては果敢にも食い止められているようであるが、しかし今後再び「魔物がキバを向く」とも限らないであろうから、老婆心ながら、より一層の用心をそれに分不相応な身ながら、忠告申し上げるしだいである。)版に於いてであったのだが、このときそこに完全収載されたかに想われる『死霊』の第1章から第3章には、実は重大な諸箇所の削除が既に行われていたのである。具体的には例えば第1章の「サーカス小屋」の場面が丸々削除されている。しかし事態はそれに留まらなかった。これより遥か後年に属する1975年に第5章「夢魔の世界」が発表された後、講談社が第1章から第5章までの「死霊」を一冊の単行本に纏めて出版した(我々のよく見知っている所のあの「黒本」(!)の形態。)のだが、この際例えば第4章に於いて再び削除(補筆も行われているが)が行われているのであって、それは具体的に言うと例えばいなせな「なせちゃん」という小説的興味を頗るそそると想われる動的形象が、これも丸々失われてしまった。…以上述べて来た如く、講談社文芸文庫版や或いは講談社版の単行本をのみ最後決定的な「死霊」のテキストと認定し去ることは、「解釈の片手落ち」を惹起せしめる危険性を濃密に含み持つのである。ただこの点に関して我々にとって幸いな出版事情的事実が存する。即ち、今世紀初頭既に完結した『埴谷雄高全集』の「別巻」が、雑誌(同人誌)「近代文学」連載時の「死霊」の復刻出版を分冊的に含み込む形で、既に上梓されているのである。…がしかしとは言ってもこの巻は、定価にして凡そ一万円ほどであるから、特に本書を紐解いて欲しいと筆者が念願する所の若年層(若き人々)にとっては、些細な出費では済まされないところに違いないであろう。…がしかし筆者としては、そうではあっても、つまり大枚を叩いてでも、この異本とも言うべき原テキストを、是非とも入手して、これを貪り読んでいただきたい所存である、従前に述べた「解釈の片手落ち」に陥らぬ、より公正なる諸研究の為にも。…さて研究方面についても一言しておこう。私見――と言ってもこれは、極めて幅狭い視野を持つものでしかないわけなのだが――によれば、遺憾ながら、かかる単行本削除箇所をも十全に視野に含めた上での周密且つ周到な諸研究は現在に於いてもいまだ、鹿島徹のものしか見当たらないと言ってよい。鹿島はかかる削除を、作者による「死霊」の小説としての位置付けの変化から主として説明付けようと試みる。即ちこれは、「唯観る人」という「死霊」構想段階に於けるそれの原題が主題的に内包していたところの「民衆世界の暴力」という問題系が次第に縮小されて、遂には虚体を初めとする諸観念のうちにのみ解消されてゆき、その結果純然たる観念小説としての「死霊」への移行が完了するという過程が、かかる削除が実際に作者をして実行せしめられた過程(プロセス)と並行的(パラレル)であるとする見解である(と筆者は見る)。したがってかかるもう一つのありえたかも知れぬ「死霊」こそは、通常の意味での小説的興味をも濃厚に含み持つものでありえたのである。それ故にこそかかる削除諸箇所は、我々の「小説」的興味をも十全に満足させうるものとして我々に現前する様に少なくも筆者には思えるのである。

*12:と言っても我々はしかし一方で、鶴見俊輔、菅谷規矩雄、栗原幸夫らによる、看過すべからざる先駆的諸研究の存するのを決して無視してはなるまいし、また特に近年では、浅羽道明によるアナーキズム(無政府主義)の文脈からの埴谷研究が行われている(即ち、同『アナーキズム――名著でたどる日本思想入門』ちくま新書、2004年。)のを軽視してもならないだろう(が、しかしながらこの「研究」は、かかる新書という制約もあってであろうか、全体的に総花的な印象を齎す思想家群像紹介の一環として為されていると見える為、まさに通俗的紹介の色合いから些かも脱出し切ることの出来ない憾みを持っていると言えてしまえるだろう。即ち残念ながら、「研究」には程遠いのであると想われるものなのだが、しかしそもそも浅羽は、そのような「研究」をこそ忌み嫌い、この様な「紹介」的記述を寧ろ積極的に志したのかも知れない。)。…ところで埴谷のこの側面、即ち彼の政治的諸考察の諸側面に於いては、スターリニズム的なるものをも濃厚に含み込んでしまった共産「党」体制の悪しき腐敗的諸階層分化的現実への弾劾と、そして「国家の死滅」という或る種の公約の実現への悲願が、しかし実際の革命運動の中でしかも急速に一種の「死滅条項」に成り行ってしまったことへの痛憤とが、主として舌鋒鋭く関係論文中に記述されてされているところにそれらの具体諸相が認められる。このことから例えば或る識(?)者などは、無論全てとは言わないが、既に時代の推移がこれら論文に於ける諸問題設定の或る部分を、時代的遺物へと転化せしめた、と指摘しているが、これを筆者は皮相的見解とのみ見做すことに吝かでない。と言うのも埴谷の政治考察的諸議論は、極めて政治原理的な次元を主に問題としている(埴谷の政治論文が、「現実政治」の諸活動の指針となりえないことを指摘する声は少なくないようであるが、実はこの否定的側面こそが、別の方面では寧ろ積極的側面を構成しうる契機になりえるのであって、しかも一時代に拘束されない時代的普遍性をもそれこそは、惹起せしめるのではないか?…つまり埴谷は、政治が何時の時代にもやはり政治であるに他ならないところを重点的に「打撃」せんと常に少なくとも政治的諸論文の中で目論んでいた、のではないのだろうか?)のであって、これを一左翼陣営に於ける時代的な刻印を強く帯びた、謂わば時務的(即ち言い換えればジャーナリスティック)でしかも「党派的」な論考とのみ見做す所以はそもそも、更々最初から、成り立たないのであるとすら、と筆者は考える(そもそも「党派」的成るものそのものの強烈に持するに至った政治権力性がそれを統べるところの公然且つ隠然たる支配―被支配のピラミッド的非対称性(!!)に対する最後通牒的なる決定的批判・非難・弾劾に於ける「痛憤」・「憤怒」こそが、埴谷的政治諸論文に於いてその変わることなき通奏低音を発しているのだから!!)。埴谷が政治的諸論文の中で一貫して追窮してきたのは政治的諸権力のあり様であることには何人も些かの疑いの余地をも持ち得ない様に想われる。今日に於いても未だかかる政治的諸権力は、「政治の表舞台」を、そしてまたそれ以上にその「舞台裏」を、隠然と、或いは時には公然とさえ支持している。彼のこの面での諸論考は、我が国では、丸山真男の瞠目すべき一連の過小評価に甘んじてさえ居る大仕事と共に、常に参照軸にまでもされるべき「政治哲学上の古典」の位置をすら既に十全に占めていると言っても強ち過言であるとは限るまいと筆者は痛烈な想いとして考えて居るのであって、と言うのも、筆者自身もまた、かかる権力関係からは到底自由ではありえていないからである。

*13:さてところで、ここで出て来た「存在の革命」にしろ、或いは「自同律の不快」にしろ「虚体」にしろ、「存在からの遁走」というモティーフを濃厚に含みこんでいることは何人も論を俟たぬところであろうと想われる。従って我々はここで即座に、哲学者エマニュエル・レヴィナスの若き日の独創的小論考たる「逃走について」(「逃走論」)を想起しうる。埴谷にはレヴィナスを読んだ形跡は無いようであるが、にもかかわらず彼との存在論上の思想的親近性には、何かしら我々を瞠目させる或るものを認めることがしかも容易に出来るように想われる。したがって例えば合田正人氏が、彼のレヴィナスを主題的に取り上げた著書の副題に「存在の革命」という「文字列」を取り上げた――これが埴谷からの借用であることは、この書の中に明記されているところである。…尤も、そもそも合田氏には、レヴィナスと埴谷との内的連関について主題的に扱った論文が存在するのであるから、この様なことを詳述する必要もあるまいと想うが。――のは、故なきことではないのである。また更に付け加えて執拗に言い続けるならば、「逃走論」の他にも、レヴィナスが埴谷的モティーフを扱っているテキスト群は現に存在していると言える。代表的なものとして、『実存から実存者へ』(ちなみにこの書はこの様に、この様な邦訳名が西谷修氏によって付されているのだが、しかし熊野純彦氏がそう和訳した(例えば彼の手になる、『レヴィナス入門』(ちくま新書)に於ける当該諸箇所を参照せよ!!)様に、『存在から存在者へ』と訳す方が正しいと想われる。このことの理由を述べるべき場所ではここは無いから詳述は避けるが、「存在論」の文脈からすれば、「実存」という訳し方はどう考えても馴染まないし、それどころか端的に言って、誤訳なのであると見做すしかない。)を挙げることが出来るし、また「逃走論」と共に、ちくま学芸文庫の一冊として出された『レヴィナス・コレクション』にも訳載されているところの「ある」という小論考も、実に当面の我々の主要関心にとって、極めて啓発的且つ啓蒙的にして、しかも刺激的で極めて印象的であると同時に感銘的ですらもある或る内実を含んで居る。ここではいわゆる「イリヤの夜」が慎重且つ郷愁的(!?)な筆致で記述されている(「幼年の日々の奇妙なオブセッション」!!)ように観得るのみならず、このような原的情景の小説的描写の一例として、モーリス・ブランショの「アミナダブ」や「謎の男トマ」が参照せらるべきものとして脚注のうちに指示されているのである。また更に、クドクド言い続けるとすると、やはりこれも前出『レヴィナス・コレクション』にも収載さているところの「時間と他なるもの」に於いて講ぜられた諸講もまた、未だ形となって公刊せられては居ない本格的且つ主題的な埴谷とレヴィナスとの比較論にとって、自らの枢要な参照目録のうちに加えられぬわけは無かろうが、またこの点に於いてその題名だけで我々をも「眩惑」せしむるに足るのが、『存在するとは別の仕方で あるいは存在することの彼方へ』(1978)であろう。これこそ、埴谷的「存在論」的(この場合、「前―存在論的」と称するのがより適切ではあろうが)モティーフとレヴィナスのそれとの比較論上の「契合」 点を、何よりも端的に明示しているかの如くである、との観を筆者などは強烈な印象として強く持つのであるが、ところで翻って一方で読者諸氏にとっては、事情は如何であるか?…ところでこの様に埴谷とのレヴィナスとの哲学的・形而上学的内的連関は明らかであるにもかかわらず、何故埴谷が実際にレヴィナスに言及し得なかったのか?ということは問題にされてよかろう。…この点に於いて一つ考えられることは、文学の領域はおろか、そもそも哲学・思想方面に於いてすら我が国に於けるレヴィナス受容が先ず翻訳の面で既に「紹介」が著しく遅れた、という論点であり、このことは更にそもそもフランス本国に於いてさえ、レヴィナスの名が、実存主義や構造主義、そしてポスト構造主義(ポスト・モダニズム)といった時代を華々しく華美にさえ彩った諸思潮の潮流に、殆ど全的に乗り上げられる形でその下に隠匿的に伏在する形となった、という歴史経緯にまで自らの視角の射程を拡張しうるところなのだろう。…さて我々は以上の如く、特にレヴィナスとの関連ばかりを主として抉出することばかりに専心して来た観が濃厚であるが、考えてみれば、あの西洋形而上学の或る種の始祖とも捉えられうるプラトンが、特にしかもレヴィナスと関連付けられながら、「存在の彼方に善〔のイデア〕!」を措定(?)したことが、通(?)称「哲学の巫女」たる女傑(!)の口からまさに「オラクル伝」として語られて居ることが想起されうるのであって、そして他方で埴谷自身の「ソクラテス以前の哲学者(フォアソクラティカ)への傾倒振り(実際彼は岩波書店の『ソクラテス以前哲学者集』の月報に「変幻者」と題する言辞を寄せても居る。)をも鑑みるとき、そして更に彼自身の「後期『死霊』」に於ける「伝統的存在論への取り込まれ」(以上、前出;鹿島)具合をも参観するとき、そもそもそれらの実態・実体が何であれ、またそれらを第一に直接に扱っているのが誰であれ、その様な存在論的諸問題に専心的に真っ向から取り組むことを決意してしまった者は、最早まさに「西洋形而上学全史」の方から、「睨まれてしまう」ことを逆にこちらからも直視せざるを得ない事態に陥るより他ないのではあるまいか?と問う「場所」に、我々は結局は到来してしまう様に思えるのである。

*14:このような非公式の、つまり普段の交流に留まらず、雑誌上での、したがってやや公式的な形での対談をも恐らく2回ほど彼等は相互に行っているのであって、それらのうちの一つは、1978年頃のあの雑誌「ユリイカ」誌上に於けるものであり、それ以前の対談は、その対談の記述によると、その20年ほど前に遡るのであり、そこでは武田泰淳が「泰淳!」という感嘆符(エクスクラメーション・マーク)をすら含めて、話頭に上っていた模様なのである。…さて、かかる「ユリイカ」誌上での対談は、近年河出書房が精力的に連続的に出版し続けている「KAWADE道の手帖」シリーズとしての一連の「リーディング」の続き物のうちの一巻としての『丸山真男』の中に、残念ながら抄録という形でではあるが、再掲せられている、ということはそれ自体充分注目に値する慶事であると祝福されうることさえが至当である程の事態に違いなかろう。…さて最後になったが、右側の埴谷本人の比較的若き日の肖像の出所は、やはりこの「KAWADE道の手帖」シリーズの表紙なのである、というそれ自体としては凡庸な事実の告白を以って、長きに亙った本稿を、漸くにして閉じ終わりたく想う……のだが、最後にまたしても申し添えて置くとすれば、この長大な文章を推敲するのにも既に筆者は飽いてしまった為、誤字・脱字、脱文、文法上・文章上の過誤・瑕疵について、最早詳細なる点検を怠って久しい。…相済まぬこってす。